夏日读行|故乡与他乡 罗伟章从大巴山到大凉山

夏日读行|故乡与他乡 罗伟章从大巴山到大凉山

天下网商 · 2022-08-03 来源:腾讯文化

阅读是精神的行走,行走是另一种阅读。

盛夏,不管是居家的一杯茶、几缕风,还是旅行中的几处山水、一两人家,阅读,可以让你与作者一起神游,也可以让你更沉浸在旅途。

为此,我们邀请莫言、阿来、罗伟章、李娟、比尔·波特、胡成……他们笔下的文学,经由途经的地理,构成我们这个夏日的一次读行。

从大巴山到大凉山

罗伟章

故乡与他乡

2019年的隆冬之夜,大凉山腹地昭觉县寂静无声。

罗伟章从成都出发,连续坐了八个半钟头的车才抵达昭觉。舟车劳顿之后,一身疲乏的罗伟章正准备就寝,突然听到窗外细响,本以为是什么蚊虫或风声打在窗户上,却竟然是落雪的声音。这里的雪与他的故乡大巴山阴雨般的小雪不同,雪花干爽、结实,坠地后竟能弹跳。不等他洗漱完毕,窗台上的积雪就已经能陷一个指节。

彝族姑娘身着传统服饰(图据视觉中国)

寒冷、沉默,山城之中,彝族群众披着擦尔瓦(一种类似于斗篷的服饰),步态舒缓、来来去去,脸上表情始终如一。这是大凉山给予他的第一印象。“群峰嵯峨,四时多寒。”初到凉山的罗伟章感叹,古书上对凉山的描述竟是真的。

两年之后,回到成都的罗伟章出版了这本描写大凉山腹地彝族人真实生活和脱贫攻坚经历的《凉山叙事》。作为从大巴山深处而来的罗伟章,往年的作品多是围绕着故乡宣汉县普光镇展开。像《大河之舞》《谁在敲门》等等,都关于大巴山脉、清溪河、老君山、古代巴人遗址……熟悉的人与景常常在他的小说中出现。而这次却一头扎进陌生大凉山腹地,罗伟章尝试,如同写故乡那样描绘他乡。

壹

凉山地方志记载,“以黄茅梗为界,西为大凉山,东为小凉山”。大凉山离汉族地区远,地势险峻,站在谷地望高山,山顶仿佛尖削如刀,爬上去后向远处望,又是一座高山。

“到凉山不到昭觉,不算到凉山。”高山之上,昭觉的老房子多为土坯房,紧挨着养着鸡鸭牛羊的侧栏和锅庄。人畜混居,没有厕所,低矮无窗,弯腰进去不仅不辨东西,还能闻到烟熏火燎的气息和牲畜味儿。彝族人的房子不喜有窗,他们相信如果住在有窗的房子里,灵魂会在睡梦中溜出去;必须人畜混住,那是因为“牲畜不和人住在一起,就长不壮”;没有厕所,内急就提着裤子往野地里跑,这里的人们认为修厕所会死人……“荞粑粑,酸菜汤,火塘旁边话家常。”这是此地人们传统生活方式。

有名的悬崖村便是在险峰之上的昭觉县。依山而起、凌空而挂的218段破旧藤梯是悬崖村村民们的路。800米的悬崖,相当于200层楼房那么高,脚往上一搭,晃晃悠悠,每一步都有坠崖粉身碎骨的危险。

绝壁上的悬崖村(图据IC)

如今,虽然藤梯变成了钢梯,但悬崖陡峭,钢梯狭窄,需要紧紧抓住栏杆才能稍稍站稳。雨天打滑、秋冬风大,夏季太阳一晒,钢梯温度便高得烫人。罗伟章在钢梯上爬上一阵,就恐惧起来,抬头望,只觉梯身后仰;眼帘稍垂,又见兜底深渊,上也不是,下也不是,只能逼着往上爬。

可即使如此,许多村民也并不愿意搬离。彝族人喜欢居住在高山之上,大山深处,环境虽然艰苦,但高山之巅往往也伴随着独特美景,它们是上天赐给居住在高山上的人们的珍贵礼物。“在这片大山里,只要交通解决了,景点都是天赐的。”光是罗伟章去的悬崖村,顶上就有片被称为“大平台”的起伏绵延的草甸,十五亩索玛花盛开时如骄阳遍野。大平台上有个观景台,罗伟章大着胆子挪到台畔往下望:“底下的悬崖村、对面的美姑县,天地奔涌,心胸壮阔。若丽日晴空,荡胸生云,时卷时舒,时远时近,万种风情,与人为戏。从某个缺口望去,还能望见波光粼粼的金沙江。”

贰

当地受人尊敬的长者俄比解放以贵客之礼接待罗伟章,几杯酒下肚后,便开始大谈彝族传统习俗,他赞扬彝族的百褶裙,穿起来有飘逸感和下坠感,走起路来上身不动,只有裙子一摆一摆的。俄比解放亮着嗓门给罗伟章强调:“不动就一切顺当,动就要出事!”

多年不曾改变的文化传统中包含着他们神圣的信仰。彝族人崇拜火,也离不开锅庄。他们认为火由人的祖灵变来,神圣而具有力量。因此,他们也有不少关于“火”的禁忌,比如不允许从火塘中央跨过,切忌向火焰喷水;比如儿孙长大分门立户时,须将火塘里的火炭分成相等的份数,各人带走一份……

大凉山的村落里 彝人围着火把载歌载舞(图据视觉中国)

罗伟章这样介绍火对彝人的意义,“新娘嫁到新郎家,须跨过门槛边的火堆或火把;身体完整、灵魂洁净的死者,才有资格火葬升天;发生争吵需明心见性,都爱朝对方吼一句:‘当着火讲!’”

即使在如今的彝人新村,家家户户人畜分开了,新装了窗户,安上了炉子和灶台,屋里再也不用烟熏火烤。但罗伟章却在新村中数次看到这样奇怪的景象:炉灶内的烟囱明明能有效提高室内温度,但人们依然在屋子外烧着劈柴,男男女女坐在风中围着柴火取暖聊天。

彝族人爱烤火,夜里一人坐在老房子的火塘边,不一会儿就有其他村民围坐过来聊天。这也成为当地干部向群众宣传“讲文明”的大好时机。昭觉县的县委宣传干部戴自弦,入夜时分就去老房子的火塘边,他坐在火塘边,别的村民也就进来围坐,他就赶紧开展经年不停的“火塘夜话”:“脸也不洗手也不洗,哪个跟你交朋友?哪个看得起你?”罗伟章佩服这些扶贫干部,是他们让他知道了“付出”的重量。

叁

在大巴山里度过童年与少年时期的罗伟章,看惯了巴山山脉的山水。他的故乡宣汉县普光镇,是罗伟章的小说出发的地方,那里的清溪河、老君山、古代巴人遗址——罗家坝遗址,经常在他的作品里出现。他熟悉川北乡村生活,生长于那片土地之上的静美、丰饶、孤独、隔膜、人性等等,融合于他的血液之中。

虽然大凉山也同属于四川,但“五里不同风,十里不同俗”,更何况是与他故乡宣汉县距离847公里的昭觉县。语言,成为罗伟章遇到的最大的困难。昭觉县彝族民众占比98%,大家相聚都说彝语,罗伟章只能请人帮忙:“彝语的某些词,说轻一点是个意思,说重一点又是另一个意思,甚至是相反的意思。去凉山的帮扶干部,都非常努力地学习彝语,还编成歌唱,但他们也常闹笑话。”

或许是因为大巴山与大凉山都是莽莽群山,也或许巴人与彝人一样,也是一个剽悍勇猛、自由浪漫的民族,罗伟章很快融入了大凉山之中。

大凉山莽莽群山(图据视觉中国)

在《大河之舞》中,他这样描述骁勇善战、性格坚韧的巴人:“那一次,武王伐纣,巴人被征召,并作为前锋参战。那战阵是亘古未有的:集体唱起雷霆般的歌声,震荡沙场,在歌声的卷动下,士兵手握短剑,如飓风狂潮,凌厉之气让人胆寒;歌者后面是舞者,舞步齐整,边行进,边捶击战鼓。歌者和舞者,在刀光剑影之中,目不斜视。敌人的热血波翻浪涌地横流过来,敌人的热血长着利齿,咬他们的脚背,还像毒蛇那样翻卷身体,扫他们的腿,他们跺脚呐喊,将牙齿踢碎,将蛇身踩僵。”

而在《凉山叙事》中,他同样称赞彝人的勇敢刚强,他说,“彝”本位“夷”,乃“一人弓”的“猎者”含义,既表明狩猎为生,又说明好战。1935年,刘伯承与小叶丹歃血为盟,让红军顺利通过彝族聚居区,直插大渡河,飞夺泸定桥,其间,近万名彝族子弟参加了红军。

罗伟章在《凉山叙事》中数次提及自己的家乡,他认为,巴人与彝人的文化存在着深刻联系,他在《凉山叙事》中探讨巴人与彝人的关系:“萨乌牛还从巴人悬棺葬入手,言之凿凿地指正:巴人和彝人并不是并列关系,巴人就是‘彝族先民的一部分’。”这很难不让人畅想,几千年前,在深山之中,这两个神秘的民族是否真的有所关联?他们怎样交流?文化发生了哪些碰撞?

我们不得而知。但对于罗伟章来说,或许“凉山”也如“巴山”一样,已经从“他乡”变成了“故乡”般的存在,正如他所言,《凉山叙事》正是把自己变成了凉山的一部分。(文/毛渝川)

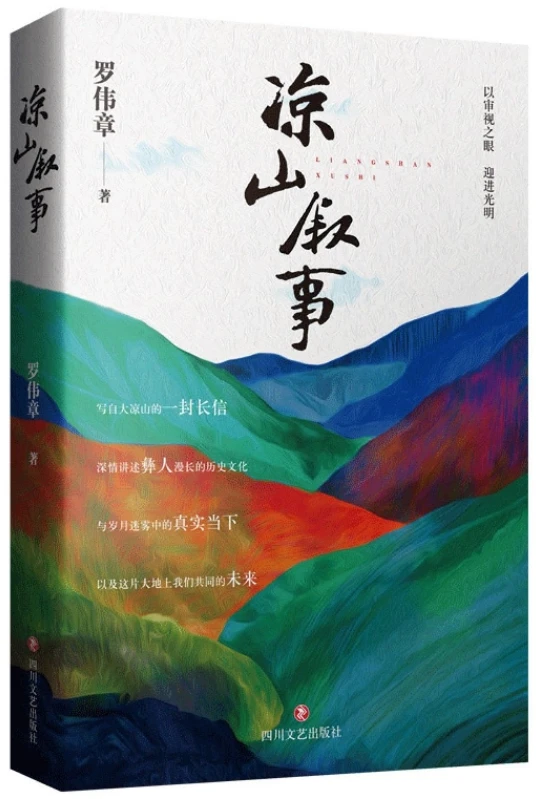

《凉山叙事》

罗伟章/四川文艺出版社

大凉山腹地昭觉县是全国最大的彝族聚居县,因其特殊的地理环境、文化背景和社会形态,成为深具神秘意味的存在,也成为脱贫攻坚的堡垒。罗伟章两赴凉山,以信札的形式,讲述彝族的历史变迁、文化品性、风土人情和日常生活。叙事从容有度,情感真挚热忱。是了解当代中国社会变革、彝族变迁、大凉山的风俗民情,思考文化现代化路径的一本书。

《谁在敲门》

罗伟章/广西师范大学出版社

对当前川东农村的现状刻画得入木三分,真实描绘大巴山农民、农民工、留守老人与儿童生存现实和精神事相。摆酒、打麻将、打工、贫困户……当今乡村生活多种侧面被罗伟章写进了《谁在敲门》里。小说以“父亲的病”为导火索,采用定向爆破的叙事方式,将子女们的内心世界逐一炸裂,凝练成对生死、道德、人性的感慨与叩问。大时代的洗礼悄然改变着每一个农民子弟,在道德与欲望之间如何坚守与自持?他们的所思所想,也是作者罗伟章是对现代化进程中乡村伦理、复杂人性和内在自我的深刻省思。

《火焰上的辩词》

吉狄马加/广西师范大学出版社

该书第一部分是诗歌,精选了近200首诗人创作于各个时期的优秀诗歌作品,多以故乡彝族的人、物、风俗等为主题;第二部分是诗人在国际诗歌活动中的文学演讲与随笔精华。吉狄马加的写作,写的是从自然人到文化人,从个体的人到种族的人的过程。正如李洱说的,“我们生命的过程,就是文明化的过程,也是重新认识自己种族的过程。所以,他一遍遍地写他的大凉山,写他从大凉山出来之后又回头看大凉山,这是一个对生命、对文明史的回顾。

《曾溪口》

苗勇/工人出版社

小说用清新质朴的川东方言,讲述了一群常年跋涉在巴山蜀水间、背负沉重的背夹、用血汗讨生活的巴山“背二哥”的爱恨情仇。小说向读者打开了一扇了解大巴山风物的大门。地域写作是作家血浓于水的故乡记忆、情感记忆与文化记忆。大巴山是一块有深厚文化内蕴的土地,神秘悠远,蛮荒富饶,在《曾溪口》中,作家深掘地域文化精髓、民风民俗矿藏,让乡音民俗成为小说情节的有机组成部分。小说的每一个场景,都烙上了独特的巴山风情。

编辑 段雪莹

凯风网微博

凯风网微博