牛津大学图书馆是世界上最古老的公共图书馆之一,曾被用来拍摄《哈利·波特》系列电影中魔法学校的部分场景。图片来自网络

7月1日星期三牛津

盛夏开始。昨晚,英国友人提醒说,气象预报今天酷热将创下牛津历史纪录。信然。晨起,洗漱毕,汗水浸湿的衬衫已紧紧贴在身上。以往,即便盛夏,牛津也多是早晚凉爽。难怪室内不见空调。

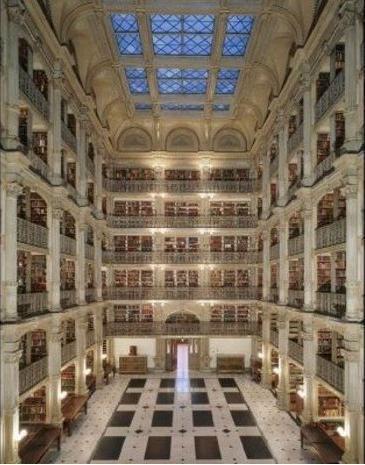

上午九点,学院内吃过早餐,步行去牛津大学“饱蠹楼”(theBodleianLibrary)阅览。“饱蠹楼”是牛津大学的“公共图书馆”,是世上最著名的学术图书馆之一,是学者、书蠹的麦加、耶路撒冷。馆藏书籍(手抄典籍与印刷典籍)逾一千一百万册(“饱蠹楼”新旧馆馆藏文献典籍数量之巨,实归因于其创建不久,牛津大学1610年即与当时的“伦敦书籍出版经销同业公会”(Stationers'CompanyofLondon)达成协议:凡公会成员所有印品均当免费赠存一份给该馆。此协议后经1710年的《安妮法》(TheStatuteofAnne)正式确认,使得“饱蠹楼”成为英国最早的“版权图书馆”(copyrightlibrary)之一,直至今日。

自宽街南侧拾阶而上,过两排廊柱支起的克莱仁登楼(ClarendonBuilding)拱门,步入土黄色碎沙石铺出的克莱仁登方庭(ClarendonQuad),方庭东向的街对面是悬空飞架的“叹息桥”(theBridgeofSighs)。继续向南,再穿过一道窄而矮的拱门,就到了“饱蠹楼”正门(theProscholium)所在的旧学院方庭(OldSchoolsQuad)。“饱蠹楼”正门东向。正门两侧,依次环列着以拉丁文标示的旧学院院室十间,如SCHOLAMORALISPHILOSOPHIAE(道德哲学学院)、SCHOLAGRAMMATICAEETHISTORIAE(文法与历史学院)、SCHOLALINGVARVMHEBRAICAEETGRAECAE(希伯来语与希腊语学院)等。正门前,担任过牛津大学校长(1617-1630)的培姆布鲁克伯爵(theEarlofPembroke),一身黑色骑士戎装的青铜全身塑像矗立在高高基座上,迎着早晨的太阳。

世界各地抢着向其捐书。

眼前古老的氛围把我拉回十六世纪,拉回它的缔造者、牛津出身的托马斯·包德雷爵士(SirThomasBodley,1545-1613)所处的时代。

1553年10月1日,亨利八世之女、信奉罗马天主教、下令焚烧了近三百名异端分子、史称“血腥玛丽”的玛丽·都铎(MaryTudor)正式登上女王宝座。信奉新教的包德雷之父约翰·包德雷为避迫害,不得不举家离开英国,流亡日内瓦。在日内瓦,少年包德雷得以拜名师修习希伯来文、希腊文和神学,对近代欧洲语言产生了浓厚兴趣。1559年1月15日,信奉新教的伊丽莎白一世登基。该年岁末,包德雷一家终得返回家园,定居伦敦。聪慧的他,十四岁即入牛津莫德林学院。本科毕业后,次年,成为墨顿学院院士。而立之年的包德雷,为一腔报国的政治热情所驱动,离开墨顿象牙之塔,告别牛津,凭早年打下的坚实欧洲语言基础,频频代表英国出使欧洲诸国。五十五岁后,参透政治的无奈和无聊,他归隐牛津。然而,撒手国事的归隐没能驯服他不安分的个性。政治抱负之火熄灭的灰烬中,再次燃起旧日学术激情的火苗,这火苗借着他的财富和想象力,竟清晰地照亮出一座未来世界学术宝库的宏大蓝图。这蓝图就是1605年近代科学的奠基人弗兰西斯·培根称为“拯救学问于滔天洪水中的方舟”(anarktosavelearningfromdeluge)、二十世纪三十年代求学牛津的钱锺书传神戏译为“饱蠹楼”的包德雷图书馆(theBodleianLibrary/theBodleian)。

1598年2月,包德雷向牛津大学副校长建言,修缮恢复兴建于十四世纪但后来几遭废弃的大学总图书馆(universitylibrary)。1599年,包德雷委任新学院院士、有着同样新教背景的ThomasJames担任第一任馆长。1600年6月修缮竣工。1602年11月8日,尽显十五世纪风格品味的“新馆”开放。1604年包德雷封爵。同年,“新馆”正式命名为“theBodleianLibrary”。1605年,詹姆斯一世临幸“饱蠹楼”。那天,英王饶有兴致,在馆里勾留良久,仔细翻阅架上陈列出的手抄典籍和印刷典籍,一时看得兴起,当下放话包德雷:“今后凡在王室藏书处看上的任何手抄典籍,均可随时调进他的图书馆。”老成的包德雷虽受宠若惊却没有当真。后来的历史证明,“饱蠹楼”除得到钦赐的一套英王本人并不高明的著述外,这番慷慨不过是君王兴头上说说而已。临别,年轻时热衷过学问的詹姆斯对包德雷袒露心迹:“若不当国王,我愿任一大学教席。若不幸沦为阶下囚,如给我选择,我甘愿囚禁在你的藏书楼,为铁链所缚,就像那些铁链所缚的书。”随口说出的这几句话倒像是出自他的内心,因为他自己也知道他用的全部是虚拟语气。

“饱蠹楼”之所以成为“饱蠹楼”,那是因为包德雷周游列国的视野在他入藏典籍的标准和品味方面打下了严苛学术底色。值得一提的是,即使在1613年包德雷辞世后,第一任馆长ThomasJames仍不遗余力严格遵循包德雷定下的规矩:古希腊罗马作家、基督宗教的早期教父、欧洲国家新教改革家以及他同时代的英国国教神父——只有这些人的著述才有登堂入室的资格。1620年,ThomasJames去职后,诗人弥尔顿的朋友、第二任馆长JohnRouse才把入藏的森严大门向英语文献敞开,莎士比亚等人的文字终于带着尊严开始占据“饱蠹楼”书架宝贵的一席之地。

遐想中,一阵清脆的铜铃声将我唤醒。看看手表,晚上六点五十。一位中年男图书馆员手摇铜铃缓缓穿过几间安静的阅览室,提醒七点闭馆时间已到。

合上翔实的《饱蠹楼简史》(ABriefHistoryoftheBodleianLibrarybyMaryClapinson,Oxford:BodleianLibrary,2015),抬头见窗外天光正亮。忽然意识到,刚刚流进两耳的声音神奇得有些不可思议。“饱蠹楼”的历史作证:一样的天光里,这清脆的报时铜铃声从包德雷时代一响竟响了四百余年。

7月2日星期四牛津

上午逛“高街”106号牛津大学出版社书店。书店两层店面所在的灰楼是建于1320年的“台克里栈”(Tackley'sInn)。这是牛津仅存的几幢中古学堂(medievalacademichall)之一。

上世纪四十年代,“哑行者”蒋彝伦敦寓所遭到轰炸而来牛津暂避。他在《牛津画记》题为“五味杂陈”的第四章中,记他的牛津书店“巡礼”,第一个提到的即是“牛津出版社”和它的书店。

敞亮的店内,牛津大学出版社新出的各门类学术著述与文学经典作品系列琳琅满目。蒋彝当年所仰慕的出版物的高学术标准依旧,他在店内店外见到并心存好奇的英国人“不苟言笑、表情全无的面孔”也依旧,只是难以像他当年那样,领略到饱学之士身披庄严校袍在店外店内随意攀谈了。选了几册乔叟、简·奥斯丁研究专著;选了十六卷精装新排学术版《约翰·邓恩布道文全编》(TheOxfordEditionoftheSermonsofJohnDonne)已出的第一卷、第三卷;选了精装新排小开本学术版各一册:MarjorieSwann编辑并撰写十九页新序的沃尔顿《钓客清话》(2014年初版一刷)和AnneSecord编辑并撰写二十页新序的怀特《色耳彭自然史》(2013年初版一刷)。店内逗留数小时,携英国文艺复兴著名玄学派诗人、文采斐然的布道家邓恩一众欣然而归。

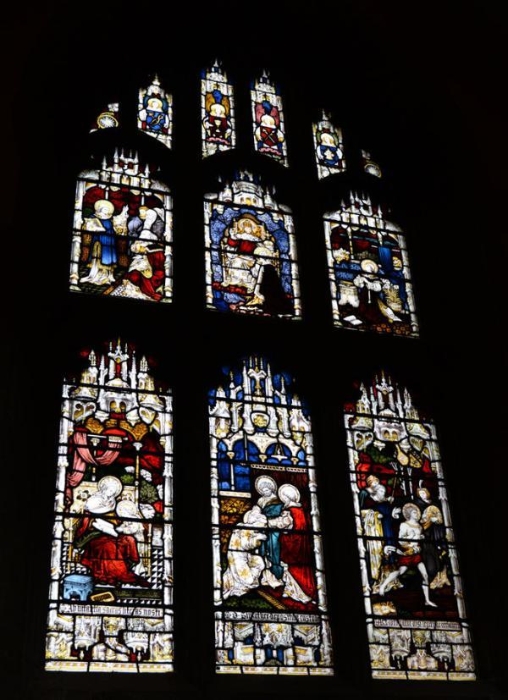

午后,独自参观学院正门传达室对面的本院附属教堂(theChapelofHarrisManchesterCollege)。毫无准备走进阴凉的堂内,惊讶发现不大的空间竟保存着意义非凡的宝藏。

进入宝藏前,先说点有意思的。

这座高尖顶、顶上木梁布满雕刻的东西向教堂是1893年10月交付给学院使用的。若仔细观察,会发现此教堂内东西向的设计一反常规:教堂通常设置于东边的圣坛或圣餐台,在这里却变成入门处雕花精致的橡木屏风玄关,而堂内橡木制的长条座椅则向西排列直到高坛(chancel)和圣坛或圣餐台(altar)。

那么,我指的意义非凡的宝藏是什么呢?

原来,本院不大的附属教堂,堂内四周的彩绘玻璃窗(thestainedglasswindows)上圣经人物与其它彩绘图案和设计均出自拉斐尔前派代表人物威廉·莫里斯(WilliamMorris)和其挚友与搭档爱德华·伯恩-琼斯(EdwardBurne-Jones)之手,且绝大部分是在两位大艺术家于1896年与1898年相继辞世前夕安装上去的。当然,彩绘玻璃窗的一部分图画是他们对自己旧作的复制,在别处大小教堂亦有所见。但即使如此,装在本院附属教堂的相同或相近的彩绘图案,其尺寸均较它处大许多,色彩也更为绚丽。意义非凡者,乃是入门处东窗上伯恩-琼斯专为本院附属教堂此窗设计和绘制的三幅“泄光条窗”(lights):观者视线中,左右各一幅手执鲁特琴的白衣蓝翼天使“泄光条窗”夹护着中央三幅三位女神的“泄光条窗”,三女神依次传达着本院校训的三个寓意。中央的左幅,红色背景衬托的是,赤足、穿蓝色长袍、面向左侧、手持长烛的女神“真理”;中央的中幅,深蓝色背景衬托的是,赤足、双手各捧一羽红色翅膀、身穿绿面浅蓝底长袍、面向正面的女神“自由”;中央的右幅,红色背景衬托的是,赤足、身穿白底绿袍、面向右侧、双手合十、向上方云朵祈祷的女神“宗教”(设计时,经院委会研究同意,以现在的云朵代替相对复杂的白鸽)。

透纳油画《牛津高街》描绘的是牛津的街景,其中不少建筑属于牛津大学。

堂内,光影在默默游移。置身于十九世纪末两位大艺术家营造的如此神圣美丽的精神磁场,我的心绪无法平复。想想看,两位志同道合,彼此把人生与艺术信念紧紧绞合在一起,亲密合作直到生命停止的那一刻。这样真挚罕见的情谊本身不就是温馨动人的一部人性传奇的珍版书?当然,任何一个书蠹都会惦记另一部珍版书,那部凝聚了两人近四十年友情的巅峰之作。

深受纽曼主教宗教思想的启迪和拉斯金艺术观念的洗礼,威廉·莫里斯的艺术实践借助牛津郡以西泰晤士河旁宁静美丽的乡村“凯尔姆斯哥特”(Kelmscott)散发出持续深远的影响。他的“凯尔姆斯哥特书坊”(theKelmscottPress)1896年5月8日印制完成的《乔叟作品集》(TheWorksofGeoffreyChaucer)成为人类印刷典籍的瑰宝。这部象牙色猪皮装帧,朱墨套印,仅印四百二十五册的一卷对开本,莫里斯构思设计花了六年。他和伯恩-琼斯以及为后者用于书中插图的八十七幅原画制作木刻雕版的威廉·库伯(WilliamCooper)精心协作了四年。这部被誉为十九世纪书籍装帧印刷及版式设计插图之美无与伦比的“凯尔姆斯哥特版乔叟”,是莫里斯为他的“诗思大师”乔叟奉上的最高敬意。书出版五个月后,1896年10月3日,莫里斯辞世并安葬在养育了他艺术灵感的凯尔姆斯哥特。凯尔姆斯哥特未被俗世侵蚀的古老的美和宁谧收留了他。

也许,莫里斯未曾想到过,他孜孜不倦在设计的工艺品或出版的文字作品中展示出的中世纪的神秘和美极大影响了托尔金和刘易斯。从某种意义上说,没有凯尔姆 斯哥特的莫里斯,很可能也就没有后来的《指环王》和《纳尼亚传奇》。

对我而言,猎书三十余载,入藏一册“凯尔姆斯哥特版乔叟”初版是连想都不敢去想的奢望。好在天无绝人之路。美国康涅狄格州诺沃克(Norwalk)专出皮装经典的书坊EastonPress,多年前斥重金推出了真皮、书页三边烫金、限数编号的“凯尔姆斯哥特版乔叟”豪华精装仿真版,此版亦仿原版仅印四百二十五册。书房里添了此版的一册却也能时时抚慰我无法实现的遗憾。况且,机缘巧合,这些年能猎得乔叟著作另一种著名版本已应知足:《乔叟作品集》(TheWorksofGeoffreyChaucer)。牛津:莎士比亚头像书坊(ShakespeareHeadPress)1928年至1929年初版。对开本。八卷。版式古香古色,字体疏朗大气。手工纸。毛边。此版仅印三百七十五套。书中印制的手绘彩色插图色泽鲜丽,系诗人、画家切斯特曼(HughChesterman)参照十五世纪《坎特伯雷故事》著名抄本——埃利斯米尔抄本(EllesmereManuscript)——徒手临摹的。学者布兰(A.H.Bullen)1907年创建的“莎士比亚头像书坊”,成立之初,步的即是莫里斯艺术追求的足迹。入藏这部亦属难得的乔叟,算是一个书蠹从异国他乡对凯尔姆斯哥特的莫里斯默默的致敬吧。

更多精彩:《凯风智见:两大“影帝”飚戏成就清代满蒙联盟》