陶渊明写道:亲戚或余悲,他人亦已歌,死去何所道,托体同山阿。

面对他人的死亡,事不关己,世人居多冷漠无视,或叹息几声,然后继续过自己的生活。这几乎是永恒的人间定律。

然而,他人的死亡,并非与我们生者毫不相干。英国诗人约翰·邓恩诗云:谁都不是一座孤岛,自成一体;每个人都是广袤大陆的一部分。无论谁的死亡都使我受到损失,不要问丧钟为谁而鸣,它为每一个人敲响。

今天,在岁末寒冷的天气里,在迎接新年的喜庆中,让我们怀念一群逝去的人,不为制造饭后的谈资或流言的种子,只为从心底表达一份真诚的敬意。

这是一群值得尊敬的人。他们当中,有长寿善终者,有英年早逝者,有才华卓绝者,有平凡却努力者。他们当中,有埋头苦干者,有默默耕耘者,有为民申命者。他们当中,有先生风范者,诚可谓“云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长”;亦有青年学者翘楚,呕心沥血,抱理想信念矢志不移。

他们都是各自领域的杰出者,或许不尽完美,但瑕不掩瑜。大而言之,他们为中国文化长廊增光添彩,不负肩上的使命;小而言之,他们在各自的天地,有一份光发一份热。他们生命的钟摆,都不约而同停止于2013年,让这个年份变得更加意味深长。

人生忽如寄,寿无金石固。人终有一死,固然可哀,但也不必去追求什么永恒和不朽。能问心无愧,更能留下一点足迹,或许就已足够。《一代宗师》里有台词:念念不忘,必有回响;有一口气,点一盏灯。就此而言,他们生前都能算是点灯的有心人。

有一口气,点一盏灯。说得多好呵。前人点灯,后人传承,绵延不绝,所谓薪尽火传,文明的历史也是这样一步步走来的,连接了过去和未来。

今天,让我们怀念逝去的他们,接过他们递过来的灯,不使其熄灭,照亮生者的额头,和前面崎岖的道路。

侯仁之 实地考察法影响弟子

侯仁之(1911年12月6日—2013年10月22日):生于河北枣强县,中国著名历史地理学家,中国科学院院士。1952年,在北京大学开设中国第一个“历史地理学”专业。主编有《北京历史地图集》,出版有《侯仁之文集》。

历史地理学家侯仁之极为严谨的学风,深深影响了她的女儿侯馥兴,在仔细听闻记者的采写计划之后,侯馥兴琢磨了半天说,采访她父亲的弟子更合适。

北京大学历史地理研究所教授、城市与环境学院副院长邓辉正是侯仁之的弟子之一,“上世纪八十年代末,我认识了侯先生。我做学生时,主要是跑腿,跟着他当小助手,拿图,拿东西,听他上课。”

邓辉说,侯仁之主编的《北京历史地图集》从开编至今30年有余,而费时十余年的第三集也已到了最后勘校阶段。和考据派完全不同,侯仁之历来坚持在参考文献的基础上,更要注重实地考察。邓辉说,编绘历史地图第一位的基础性工作是资料的搜集和分析整理,而为了正确反映历史本来的面目,还要反复进行野外考察。比如《北京历史地图集》中就涉及了不同时代的北京水系,而每一处河流、湖泊的标注都要进行多次实地考察。“就拿标注一条河流来说,到底在什么位置,是紧挨着城墙呢,还是离城墙一二百米?而且不同时代的位置都在变,这些都要无数次地进行实地勘察,并要不断地修订。”按有关文献记载,郊亭淀(今朝阳区大郊亭、小郊亭一带)有湖,但现在早已没有了,研究人员就只有打钻,通过打钻来分析土的沉积、河的沉积、陆地的沉积,确定湖的具体位置和大小。通过打钻进行研究,更符合侯仁之倡导的通过实地考证来做学问。也正是靠如此慢工,《北京历史地图集》第一集、第二集各花费了9年时间,而第三集花费的时间还要多。

“侯先生一直倡导,历史地理学不等于历史学,不等于书斋中的研究。”但邓辉注意到,侯仁之开创的历史地理学,如今却有偏重史学味道的趋势——康熙乾隆年间的考据学派又重新抬头了。“我最近刚参加了一个博士生论坛,看到大量的考据文章,作者都是二十岁刚刚出头。我甚至有了一种错觉,好像清代那帮老派学者又出来了。”邓辉说,这是令人悲哀的学术倒退,但好在北大还没有出现这个情况。

于是之 人艺新演员的“教科书”

于是之(1927年7月9日—2013年1月20日):原名于皛,生于河北唐山。曾任北京人民艺术剧院演员、艺委会副主任、副院长等职。在《龙须沟》《骆驼祥子》《茶馆》等剧中成功塑造了系列经典舞台艺术形象。

北京人艺戏剧博物馆大部分时间都很安静,幽暗的灯光下,橱窗里一个个角色、一件件道具,不动声色,却又分明在诉说着岁月长河里那些粉墨登场的往事。在剧目厅《龙须沟》部分,一个普通的绿色硬皮本被摆在最显眼的位置。别看它外貌普通,在人艺却是传家宝,也是每一位新演员的“教科书”。它是演员于是之写的《龙须沟》创作日记。

年轻演员金汉进入北京人艺已有一年有余,在他眼里,于是之本身就是一本教科书。“我们没有见过是之老师,但却在剧院处处都能感觉到他的存在。”在剧院的新人培训中,观看《演员于是之》专题片就是重要的一课,“当我们看到他为《龙须沟》中程疯子写了6000字的小传时,大家都被震住了,感觉自己看到的是一座高山,也感觉人艺的分量更重了。”

在排演《龙须沟》时,导演焦菊隐要求全体演员和舞美工作人员,用差不多3个月的时间到龙须沟体验生活,为此于是之写下了厚厚的一本《龙须沟》创作日记。虽然时间已经过去六十多年,但今年夏天人艺重新排演《小井胡同》时,金汉感觉自己又穿越回去了。为了让他们能够体验到剧中的生活,导演杨立新顶着8月的大日头,不仅带着大伙儿骑着自行车在南城串胡同,还请来专家学者讲述解放前后的北京和老北京故事,加深体验。“以前把表演想得太简单,现在才知道,像是之老师这样的表演艺术家,在表演背后做了多少功课。”金汉感慨地说。

入院一年多来,金汉演的大多是跑龙套的角色,但他乐在其中。“于是之老师那样的大演员,不也演过许多小角色吗?看他演的《骆驼祥子》里的老马,你就明白人们常说的那句‘没有小角色,只有小演员’。”正如金汉所说,于是之一生只塑造23个形象,其中主角并不多,大部分都是配角,但他从不轻视。

人艺戏剧博物馆馆长刘章春回忆,于是之生前总说,“有人说我是艺术家,这纯粹是拿小人物开心,我就是一个平民。”其一生低调平和,这正是今天的年轻演员包括许多观众身上最缺少的东西。为了将他的精神传递下去,在于是之逝世一周年之际,北京人艺将举办名为“怀念演员于是之”的专题展览,让大家了解于是之,理解于是之。

牛汉 留下百万字遗稿待面世

牛汉(1923年10月—2013年9月29日):山西定襄人,著名诗人、文学家和作家,七月派代表诗人之一。曾任《新文学史料》主编、《中国》执行副主编。创作的《悼念一棵枫树》《华南虎》等诗广为传诵,曾出版《牛汉诗文集》等。

这是一个十余平方米的旧房间。房间的两面墙摆着书架,架上的书重重叠叠,垒到了天花板。一张床位于墙的一角,正好被书架环抱在怀里。床上的旧被褥很干净,叠得整整齐齐,但它的主人不会再睡在这张床上,也不会再翻开那些书籍。

房间的另一面依墙立着高高的柜子,柜橱里放着一台小屏幕电视机,但它的主人不会再打开电视。房间靠窗摆着一张写字台,窗台上摆着两盆墨绿植物,在冬天里依然没有枯萎。但它的主人不会再坐在桌旁写字,也不会再欣赏盆景。

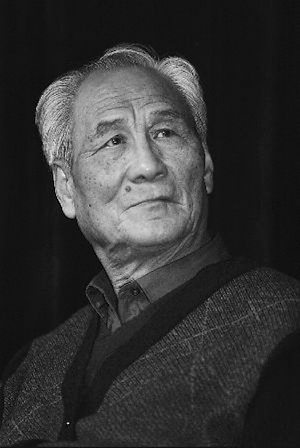

整个房间有点逼仄、拥挤,但看上去书卷气息浓郁,典型的知识分子家庭布置。冬日阳光从窗外射进来,平添了几分温馨、宁静。房间的主人是91岁的老诗人牛汉,两个多月前已经离世。书架上摆着一个镜框,生前的牛汉,眼含笑意,皱纹深刻,白发苍颜。

两个多月来,牛汉的儿子史果忙得不可开交,给父亲修墓、开追思会,接待来访亲友。他也退休三年了,两鬓斑白,言辞温和而慎重。现在史果终于有工夫坐在父亲的书桌前,整理父亲的遗稿。打开一个个抽屉,一摞摞稿件映入眼帘,全是牛汉的遗稿,有的写在碎纸片上,有的写在笔记本上,有的写在信纸上。笔迹苍劲而凌乱,有蓝色钢笔字,有红色水笔字,很难辨认。史果连蒙带猜,凭自己的判断,整理出几首诗歌。他拿给诗歌界的几位朋友看,大家深感震撼,没想到病中老人最后几年写的诗歌,境界比之前还高。

牛汉是一米九多的高个子,精力充沛,然而近四五年来,身体大不如前,两腿完全不能行走,被困在这间小房里。每天早上六点起来,上午精神状态较好,他会坐在书桌边看书读报,会随手在能找到的纸上写下诗句。他是有名的硬骨头,受了一辈子苦,但晚年并没有变得超脱,内心依旧是那么沉重,混乱的笔迹也记录了他艰难而痛苦的思索。

史果悠悠地说,中国很少有诗人活到父亲这样的高龄,更少有诗人晚年直面生死这类似乎忌讳的话题,但父亲一直在探讨,头脑很清醒,从没有停止。牛汉晚年在诗中反复写到梦游的题材,把噩梦意识变成文学,把苦难经历化为诗行。在一张纸片上,就赫然写着“我在梦游中没有醒来,却感到幻灭”。

整理牛汉的遗稿,无疑是一件艰巨的任务。史果估计,父亲从2001年就未再发表过作品,这些年来攒下的未发表的遗稿,达到百万字左右,除了一批诗歌,还有大量书信、散文等。有图书馆、文学馆等机构想收藏牛汉的图书和遗稿,史果都婉拒了,“老人的手稿很杂乱,其他人可能辨认不出来。”他打算和诗歌研究专家刘福春一起整理遗稿,预计能理出至少一百首诗歌,届时再发表,以还牛汉诗歌一个全貌。

朱乃正 捐遗作回答“何为中国油画”

朱乃正(1935年11月—2013年7月25日):浙江海盐人,中央美术学院教授。师承吴作人、艾中信诸先生,作品《春华秋实》获第五届全国美术展览三等奖,《国魂·屈原颂》获第六届全国美术展览铜质奖。朱乃正的油画长于人物、风景,构思巧妙、富有诗意。

位于门头沟九龙山的一处二层小楼,原为画家工作室,最近新添上一块牌匾——“朱乃正艺术研究中心”。“牌匾是乃正老师生前抱病亲自写下的。”如今负责全权打理朱乃正遗作的曹星原,是加拿大不列颠哥伦比亚大学艺术史系教授,她说,如今斯人已去,这个他们生活多年的地方除移走部分私人用品外,依然会保持画室布局,今后可能还会举办一些小型活动,或是接待来访的艺术家。

尽管还没有正式对外开放,但“艺术中心”的定位早已明确,就是要系统梳理朱乃正一生的艺术创作和思考结晶。“乃正老师的作品其实一直在努力回答一个困扰几代人的问题,到底中国人的油画是怎样的模样。”在曹星原看来,没有什么比展示作品更适合给出解答了。去年底,由她策划的“黑白东西——朱乃正艺术思行研究展”,就展出了朱乃正百余幅以“黑白”两色为主调的素描、书法、水墨画和油画,其以中国书法介入西式油画的尝试,引发不小争议。“先生以饮食作比,在国内吃西餐尚且综合了中式口味,中国人作油画难免要融入国学素养。”曹星原说。

今年7月底,去世前两天,朱乃正将尚在巡展中的“黑白东西”里的120多件作品捐赠给了中国美术馆。这只是捐赠的开始。早在两年前,朱乃正就立下遗嘱,要将全部艺术作品捐赠给社会,而且要为它们寻到好归宿。他写道:“我所有的绘画作品(油画、水墨、素描、速写、水彩、水粉、草图、临摹等)捐献给国家有关机构(如国家博物馆、中国美术馆、中央美术学院等);所有的书法作品(大小立轴、横披、镜片、手卷、诗文手抄等)捐献给上述国家有关机构和国内外对应的文化学术机构。”

“我所要做的,就是执行而已。”自从送别乃正老师后,曹星原已经习惯了一个人静静地待在小楼里整理他留下的大量手稿、画作底片和活动照片。她希望把所有文图资料补齐归类后,尽快上传到朱乃正艺术研究中心网站上,免费供所有对朱乃正艺术感兴趣的机构或个人查阅调用。

据了解,朱乃正遗作数量众多,约有一千余条目,且部分条目不止一件作品。“这样可以避免因为作品混乱,而被简单搁放在各种藏馆的仓库内。”据曹星原透露,目前已经落实了对中国美术馆、中央美术学院、西安美术学院、鲁迅美术学院、厦门中华儿女美术馆的捐赠事宜,与其他美术馆、博物馆、文化机构还在接洽中。“先生生前办的展览并不多,今后这批成为馆藏品的画作,可以让更多人了解他在艺术上的求新求变了。”

张晖 人文信念感应同道

张晖(1977年11月14日—2013年3月15日):上海崇明人,中国社会科学院文学研究所副研究员。主要著作有《龙榆生先生年谱》《诗史》《无声无光集》,在中国诗学、词学、清代文学和古典文学理论方面都有撰述。

对于张霖来说,张晖不仅是丈夫,更是一生难遇的知己。今年3月15日,年仅36岁的张晖突然离去,让张霖痛感她的知己走了。“他就像是我的一个投射,他的死就跟我自己死了几乎是一样的。”

张晖离世已经9个多月了,但直到现在张霖还是感到有很多的意外,那是无数温暖的意外。张晖离世之初,她没有想到各种纪念文章竟然有18万字之多,最后她和朋友们商量,干脆出本纪念文集,书名暂定为《末法时代的声与光——学者张晖别传》,书稿除了纪念文章之外,还有张晖的日记,共二十余万字。张晖曾经实习过的上海古籍出版社很支持,上海市崇明文史研究会也将提供出版资助。

张晖留下的六部遗著,也都将陆续整理出版。其最重要的遗著是未完成的《帝国的流亡——南明诗歌与战乱》。按照计划,张晖今年3月将到首都师范大学攻读博士后,师从左东岭教授。为了并未见过几次面的学生,左东岭给《帝国的流亡》写了序。“一般都是后辈的学生纪念前辈的师长,而由前辈纪念后辈,这个意义上的学术评价很少见。”张霖说。

张晖的离世被很多人看做青年学者生存困境的一个缩影,但张霖认为,张晖的离世是因为疾病这个偶然事件,毕竟他比同龄人得到的东西更多,机会也更多。香港、新加坡等多地大学都曾邀请张晖任教,国外也有机构想资助张晖出国。张晖矛盾过,权衡过,但他最终选择了留下。在张霖看来,真正困扰张晖的并非是所谓的生存压力,让他深感痛苦的恰恰是人文环境的急遽恶化。

整理张晖遗物时,张霖发现丈夫用铅笔写在一张信纸上的话:“在这个人文精神失落,经济飞速发展的社会,我的文化和经济处境,类似于明代的遗民。但我时常自问:是不是我一定要做遗民呢?不是有那么多人在‘江南逸乐’吗?”面对精神上的痛苦,张晖生前选择了坚守,坚信文学是有力量的,学术研究是有价值的。

而在他身后,张晖的坚守,得到更多人文知识分子的感应。“在为张晖遗作整理、出版的过程中,大家都在通过自己的参与,感应这种回响。”张霖甚至认为,大家一起做的种种事情,更是因为他们内心的渴望、内在的需要,那正是一种人文责任感,而人们原来以为学界早已丧失了这种能力。